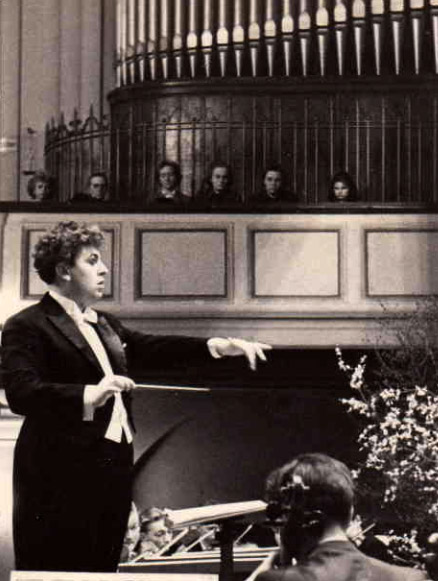

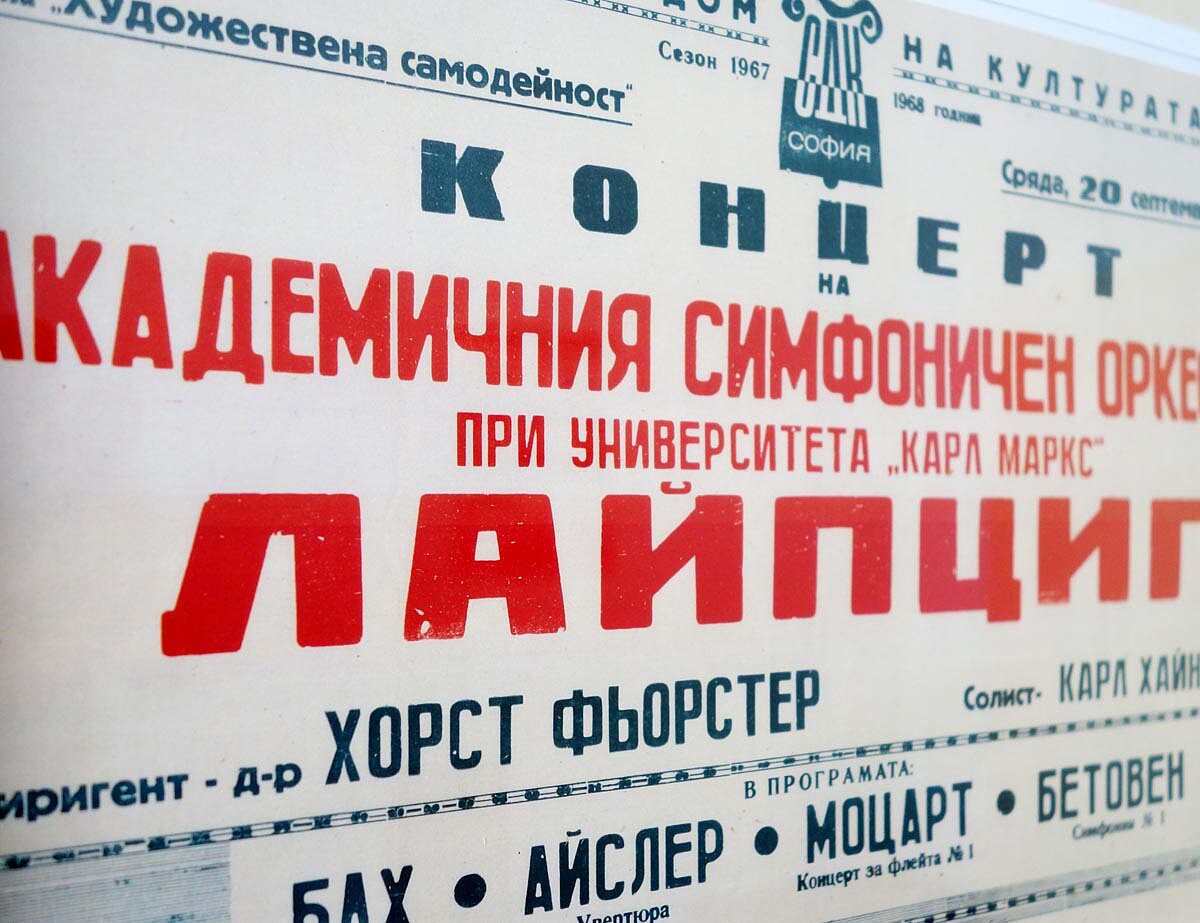

Dieser Dirigent und sein Projekt gehören ins Guiness-Buch der Rekorde: Horst Förster leitet das »Akademische Orchester Leipzig« seit seiner Gründung im Jahre – halten Sie sich fest – 1954! Im Gespräch mit Martin Morgenstern blickt er zurück auf die Anfänge des Orchesters und versucht zu erklären, warum die Konzerte des Ensembles im Leipziger Gewandhaus seit zwölf Jahren restlos ausverkauft sind.

Horst Förster, seit Jahren sind sämtliche Konzerte des Akademischen Orchesters Leipzig bis auf den letzten Platz ausverkauft. Den Intendanten des Landes dürfte beim Lesen gerade die Kinnlade herunterklappen – verraten Sie uns Ihr Geheimrezept?

Ein einfaches Rezept gibt es nicht. Mehrere Faktoren kommen da zusammen. Einer besteht darin, dass wir unsere Hörer von Anfang an gut betreut haben.

An unserem Telefon fand man stets einen Ansprechpartner, und wir haben immer versucht, uns dem Publikum gegenüber offen und freundlich zu präsentieren. Der zweite Faktor sind die Programme: wir gehen sehr oft an die obere Grenze des Leistungsvermögens, aber das brauchen wir auch. Wenn wir nur in der Mitte schwimmen, hat keiner Lust, es besser zu machen. In den Programmen haben wir immer versucht, all das zusammenzubringen: große Werke, auch Werke der Gegenwart; Sachen, die für uns als Musiker interessant sind. Aber andererseits in jedem Konzert auch etwas, was für das Publikum leichter bekömmlich ist. Man muss immer ein Bonbon für die Hörer verstecken. Der dritte Faktor sind unsere Eintrittspreise. Die großen Berufsorchester haben zwar inzwischen auch entdeckt, dass es ein Publikum gibt, das nicht zwanzig Euro pro Karte bezahlen kann.

Von einer bestimmten Phase an entwickelten sich unsere vergleichsweise preiswerten Konzerte zu Selbstläufern.

"Keiner sagte uns, was wir zu spielen hätten"

Das Orchester, das Sie selbst 1954 gründeten, schaffte es im Gegensatz zu anderen Ensembles der Leipziger Uni wie dem Louis-Fürnberg-Ensemble oder dem Slawistenchor, nach 1989 an die Erfolgsgeschichte von vor der Wende anzuknüpfen. Änderte sich mit der Wende eigentlich Ihr Zielpublikum? Oder kommen vielleicht heute noch viele Hörer aus den Kinderzeiten des Orchesters, womöglich leise „jetzt erst recht“ murmelnd?

Das ist durchaus möglich, aber nicht erforscht. Wir haben erfreulicherweise ein großes Stammpublikum aus vielen älteren, aber auch jüngeren Hörern. Im Orchester gibt es diesen Altersknick übrigens auch: eine junge Geigerin, Krankenschwester, spielte bei uns; dann hat sie geheiratet, bekam drei Kinder. Und nach einigen Jahren kommt sie nun zurück in alter Frische und sagt: jetzt habe ich wieder Zeit!

Wie haben Sie es als junger Student eigentlich geschafft, dass die Universität Sie unterstützte, ein eigenes Orchester zu gründen?

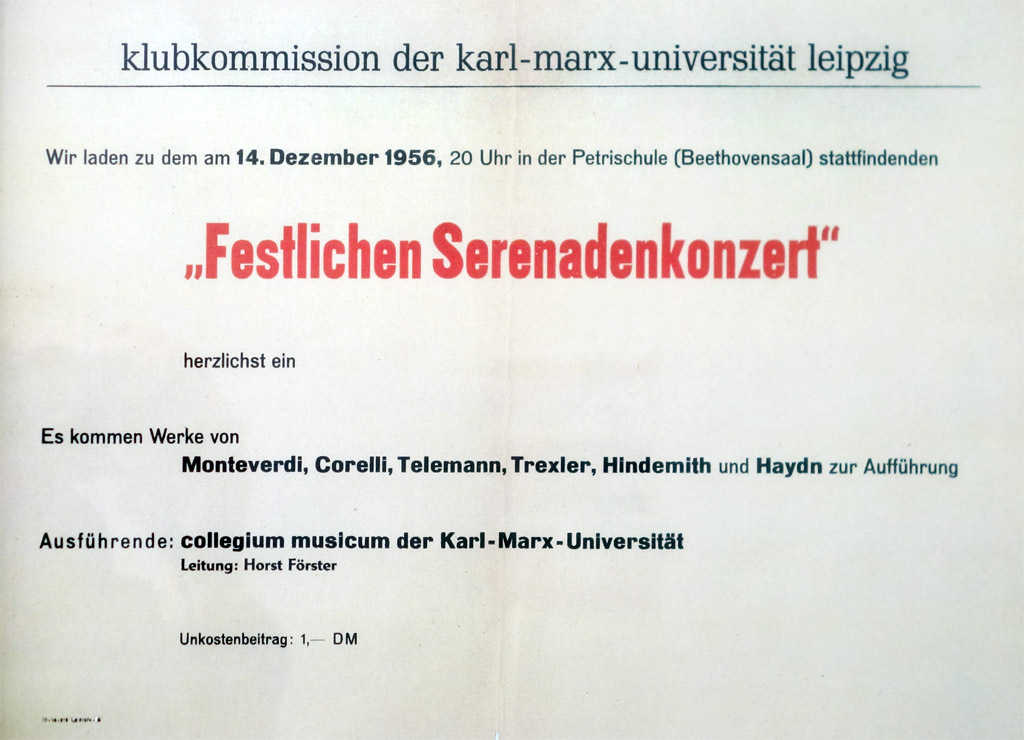

Das war damals weniger spektakulär, als es heute aussieht. An der Uni gab es damals verschiedene Chöre; unter anderem das Ensemble "Pawel Kortschagin", das mein Freund Jürgen Morgenstern gegründet hatte; ein Chor, der seit 1991 "Vivat Academia" heißt. Eines Tages kam mein Studienkollege Gert Schlotter zu mir. „Wir haben da ein paar Streicher und wissen nicht, was wir mit denen anfangen sollen - mach doch mal eine Probe mit denen.“ Mit diesen Streichern habe ich mich die ersten Jahre durch all die Corellis, Torellis, Händels und so weiter durchgekämpft. Moderne Aufführungspraxis? Fehlanzeige damals! Die Universität entdeckte immerhin, dass sich da etwas tat, und begann uns zu fördern.

Pawel Kortschagin, das muss man Lesern meiner Generation erklären, ist der Hauptheld des sowjetischen Romans "Wie der Stahl gehärtet wurde". Welchen außermusikalischen Einfluss nahm die Universität damals auf die Entwicklung der Ensembles?

1954 gab es überall im Land eine Aufbruchsstimmung. Der Begriff der 'gesellschaftlichen Arbeit' spielte an der Universität eine große Rolle, und die Mitarbeit im Orchester zählte damals als eine solche. Sie hat geholfen, dass manche unserer Mitglieder nicht in die vormilitärische Ausbildung mussten. Unser Status hatte indes den Nachteil, dass wir gelegentlich an Studentenlagern teilzunehmen hatten. Bis auf den Morgenappell wurden wir dort aber politisch in Ruhe gelassen, wir probten einfach den ganzen Tag. Die Beeinflussung in politischer Hinsicht hielt sich insgesamt in Grenzen.

Und wie 'politisch' waren die Konzertprogramme der damaligen Zeit?

Das Orchester war ja eine studentische Initiative; es gab damals keinen, der uns gesagt hätte, was wir zu spielen hätten. Aber, na sicher, als sich das Orchester konsolidiert hatte, kamen diese Anfragen von der Abteilung Kultur der Universität für bestimmte Werke. Ich müsste aber lügen, wenn ich sagen würde, dass es einen erheblichen inhaltlichen Einfluss gab. Das sah eher so aus: uns wurde gesagt, macht bitte weiter, wir brauchen euch! Und wenn ihr ein neues Programm macht, widmet es dem nächsten Parteitag... Schöne Berichte zu schreiben, das hat man sehr schnell gelernt - und ansonsten seinen Bach und Händel musiziert, wie wir das heute auch tun. Dafür hatten wir, von der Universität bezahlt, zeitweilig zwölf Lehrbeauftragte zur Verfügung, für jede Stimmgruppe einen, der die Studenten kostenlos unterrichtete und Registerproben abhielt.Und als das Neue Gewandhaus gebaut wurde, bekamen wir den Saal für die Konzerte in den ersten Jahren kostenlos. Nach der Wende hat die Universität festgestellt, dass sie uns nicht mehr haben wollte. Ich bekam vom Kanzler einen Brief, dass wir unsere Aktivitäten einstellen und die verkauften Anrechte zurückerstatten sollten. In einer Mitgliederversammlung wurde damals gefragt: was machen wir? Spielen wir weiter oder hören wir auf? Alle meinten: wir machen weiter! Damals fing die eigentliche Erfolgsgeschichte unseres Orchesters an. Wir gründeten einen Verein und beantragten die Gemeinnützigkeit. In den Folgejahren hatten wir einen ungeheuren Zulauf sowohl an Musikanten als auch an Publikum. Und seit ungefähr zwölf Jahren sind sämtliche unserer Konzerte ausverkauft.

"Bei Programmdiskussionen bremse ich immer"

Wie finanziert sich das Orchester? Bekommen Sie öffentliche Fördergelder?

In den sechs Anrechtskonzerten unserer Jubiläumsspielzeit plus Sonderkonzert „60 Jahre Akademisches Orchester“ plus drei Kammerorchesterkonzerte hatten wir insgesamt knapp 14.000 Hörer; die Stadt hat uns mit einem Zuschuss von ca. 85 Cent pro Besucher gefördert. Ansonsten verkaufen wir Anzeigen in unseren Programmheften, aber viel kommt da nicht herein. Trotzdem, wir hatten und hätten an der Universität nie diese Freiheiten. Wir sind ein kleines Unternehmen: was wir machen, hängt nur von uns selbst ab. Die Orchesterversammlung, das höchste Gremium, entscheidet über die wichtigen Fragen. Vielleicht ist das auch ein Grund für die positive Entwicklung.

Und ein Vergleich zum heutigen Universitätsorchester: Der Charakter unserer Klangkörper ist komplett unterschiedlich. Wir sind quasi ein halbprofessionelles Orchester. Nur mit reinen Amateuren könnte eine Folge von sechs Anrechtskonzerten im Jahr nicht realisiert werden. In den Schlüsselpositionen setzen wir - abhängig von den Werken – oft profilierte Musiker der großen Leipziger Orchester ein. Welch ein Erlebnis für einen Hobbymusiker, mal im Gewandhaus an einem Pult mit einem gestandenen Künstler eine große Sinfonie musizieren zu dürfen!

Die Laien sind sehr engagiert, schätzen nur manchmal ihre Grenzen nicht so richtig ein. Ich habe bei den jährlichen Programmdiskussion immer zu bremsen, wenn jemand "Till Eulenspiegel" oder ähnliches aufs Programm setzen will.

Kommen wir noch zu Ihnen persönlich. Es ist doch fast unglaublich – dieses Orchester hat Sie durch Ihr gesamtes Berufsleben begleitet, vom Studenten bis zum Pensionär. Können Sie die Jahre einmal Revue passieren lassen? Nach meinen Studien und der Promoltion in Leipzig bekam ich relativ bald die Einladung, im kleinen Städtchen Sondershausen Assistent des dortigen Generalmusikdirektors Gerhart Wiesenhütter zu werden. Wiesenhütter, ein Dresdner, war am 1. Juni 1945 zum Chefdirigenten der Dresdner Philharmonie berufen worden, war aber nach seinem Wechsel zum Sender Leipzig politisch in Ungnade gefallen, aus der Partei ausgeschlossen und entlassen worden. Im kleinen Sondershausen schwebte ihm eine Art Meininger Hofkapelle vor; er ging dann aber zum ägyptischen Sinfonieorchester nach Kairo, und ich wurde 1970 Chef. Dann habe ich acht Jahre das Orchester geleitet. Das war sehr angenehm: die Stadt ist eigentlich eine Bergarbeiterstadt, aber sie hat eine ungeheure musikalische Tradition. Liszt lobte das Orchester, es zähle zu den renommiertesten Deutschlands; Max Bruch schrieb dort als Hofkapellmeister hundert Jahre früher sein erstes Violinkonzert… Musik spielte also eine große Rolle. Wenn der Herr Kammervirtuos Schulze durch die Stadt ging, wurde er von jedermann gegrüßt.

Ich habe in Sondershausen viel gelernt: das Allroundorchester spielte eine Brucknersinfonie so gut wie ein Operettenprogramm. Als man dann 1978 einen Dirigenten für die Schweriner Philharmonie suchte, ging ich da hin und blieb zehn Jahre. Aber in Schwerin waren politische Hardliner am Werk, und ich wurde bald für Westreisen gesperrt, ebenso wie der sehr begabte junge Dresdner Dirigent Johannes Winkler an der Staatskapelle, der bald darauf auf tragische Weise ums Leben kam. Immerhin konnte ich dort das ganze gängige Konzertrepertoire und viele Uraufführungen dirigieren. 1988 wurde ich an die Berliner Hanns-Eisler-Hochschule zum Professor für Dirigieren und Prorektor berufen. Dann kam die Wende, und damit viele Kürzungen… Seitdem bin ich freischaffend und absolviere hin und wieder Gastdirigate. Aber das Akademische Orchester füllt mich eigentlich voll aus.

Ganz banal gefragt, wie haben Sie es denn geschafft, zehn Jahre lang jede Woche Orchesterproben gleichzeitig in Leipzig und Schwerin abzuhalten? Damals war ich ein wenig jünger und habe die Reisen anders weggesteckt... Die Autobahn nach Norden hörte zwar bei Potsdam auf, aber ich kannte auch die restliche Strecke bald aus dem ff. Und raffinierte Blitzer wie heute gab´s damals nicht. Der Polizist kam an und fragte nur: "Gönn' Se lesen?" Aber bezahlen musste man damals genau so wie heute – nur sofort und etwas weniger.

Künstlerisch müssen das aber schon verschiedene Welten gewesen sein, zwischen denen Sie da pendelten.

Es hat mir immer Spaß gemacht, denn es ist ein großer Unterschied, wenn man mit Profis in einem mittleren Orchester arbeitet, die viele Dienste zu leisten haben - oder mit Amateuren, die aus Liebe zur Musik kommen. Bei ihnen hat man zwar manche Schwierigkeiten, muss manches sehr lange üben, aber man hat dann auch diese Freude. "Können wir nicht noch ein bisschen weitermachen?" Diese Begeisterung hat mich immer aufgebaut.

In den Annalen der Mecklenburgischen Staatskapelle las ich, dass Sie auch dieses Orchester von 1975-1978 geleitet haben...

Ha, das war gar nicht ich, das war ein in Dresden geborener Namensvetter! Der bekam oft Westpakete mit Noten, und die kamen meistens bei mir an. Dieser Horst Förster war aber wesentlich älter als ich; wenn er noch lebte, müsste er inzwischen über hundert Jahre alt sein.

Dann lassen Sie mich gleich die Frage anschließen: wie plant das Orchester künstlerisch für die nächsten sechzig Jahre?

Natürlich mit mir! Spaß beiseite: ich möchte meinem Nachfolger ein geordnetes Haus hinterlassen und wäre doch ein schlechter Orchesterleiter, wenn ich nicht die biologischen Umstände zur Kenntnis nehmen würde. Wir haben mehrere junge Dirigenten, die in den letzten Jahren beim Orchester dirigiert haben. Ich habe jetzt einen Stellvertreter, Thomas Scheibe, der in Dresden Trompete studierte, später auch Dirigieren, und schon jetzt dieses oder jenes Konzert übernimmt.

Schwieriger sind die ganze Konzertorganisation und die Betreuung unserer rund 1.800 Anrechtshörer. An diesen Aufgaben sitzen bei andern Orchestern ganze Kohorten von Angestellten. Wir machen das im Grunde mit einer Sekretärin und ein paar Amateuren. Aber wir haben einen potenten Vorstand, zwei Mitglieder sind Manager. Die wären ohne weiteres in der Lage, diese Aufgaben zu übernehmen, wenn ich nicht mehr kann. Da ist für die Zukunft vorgesorgt.

Abschließend, wen sollte man fragen, wenn nicht Sie: welche Rolle spielt das Musizieren im Leben der Leipziger heute?

Ich beobachte mit Freude, dass es in Leipzig neben der so genannten „Hochkultur“ ein sehr breites Spektrum an musizierenden Laien gibt, die ohne materielle Interessen ihrem Hobby in Chören, Theatergruppen und Orchestern nachgehen. Das stimmt mich für die Zukunft hoffnungsfroh, stellen sie doch ebenso wie der Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen die Grundlage für ein funktionierendes Musikleben dar.

Ich wünschte mir, dass die Groß-Sponsoren dies erkennen und fördern, ohne ihre Mittel nur auf wenige Prestigeprojekte zu konzentrieren. Und auch die Politik könnte einen größeren Beitrag leisten: Warum muss beispielsweise ein als gemeinnützig anerkannter Verein mit den nicht geringen Abgaben zur Künstlersozialkasse bestraft werden, wenn er mehr als zwei Veranstaltungen im Jahr durchführt?

Sorgen bereitet mir die zunehmende Kommerzialisierung unseres Lebens. Ist es wirklich notwendig, im „Land der Dichter und Denker“ alles in Euro und Cent umzurechnen? Die Musik bereichert unser Leben und die Medizin schützt es – das ungehemmte Profitstreben ist beiden der ärgste Gegner.